Выполнить задание лесенка. Методики Исследования Самооценки Ребенка для Родителей

Данная методика применяется с целью выявления особенностей самооценки ребенка, а также его представлений об отношении к нему других людей, степени осознанности этого отношения. Материал: рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек, картонная фигурка мальчика или девочки, которую необходимо расположить посередине лестницы. Проведение теста: ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей и объясняют значение ступенек. Инструкция (взрослый): Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На ступеньку выше ставят хороших детей, чем выше, тем, значит, дети лучше, а на самой верхней ступеньке -- самые хорошие дети. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей (показывает), еще ниже -- детей еще хуже, а на самой нижней ступеньке -- самые плохие ребята. На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? Папа? Воспитательница? Анализ результатов

Прежде всего обращают внимание, на какую ступеньку ребенок сам себя поставил. Считается нормой, если дошкольники ставят себя на ступеньку «очень хорошие» или даже «самые хорошие» дети. В любом случае, это должны быть верхние ступеньки, так как положение на любой из нижних говорит не об адекватной самооценке, а об отрицательном отношении к себе, неуверенности.

Об отношении взрослых к ребенку и их требованиях говорят ответы детей на вопрос, куда их поставят папа, мама, воспитатель. Для нормального, комфортного самоощущения ребенка важно, чтобы кто-то из взрослых «поставил» ребенка на самую высокую ступеньку. В идеале сам ребенок может поставить себя на вторую ступеньку от верху, а мама (или другой взрослый) ставит его на самую высокую ступеньку.

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его отношениях с близкими взрослыми, являются ответы, в которых все родные ставят его на нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос

Куда тебя поставит воспитательница?» расположение на одной из нижних ступенек нормально и может являться следствием адекватной самооценки, особенно если ребенок действительно плохо себя ведет и часто получает замечания от воспитателя.

Экспериментальная игра «Секрет»

Избирательные отношения между детьми возникают очень рано, еще в период преддошкольного детства, а в группе детского сада они достигают уже высокой степени развития. Однако в совместных играх детей и их общении эти избирательные отношения могут не обнаружиться. По поведению и реальному общению детей в группе воспитатель не может в полной мере судить об их симпатиях. Дети не всегда имеют возможность играть с теми, кто им нравится.

При изучении избирательных отношений в группе детского сада можно использовать методику Я. Л. Коломинского «Секрет», в модификации Т. А. Репиной, в основу которой положен принцип «выбор в действии».

Для проведения эксперимента необходимо заранее подготовить привлекательные открытки или переводные картинки, по 3 штуки на каждого ребенка, и 6-8 запасных. По сути, это игра, в которой каждый ребенок, «по секрету» от остальных, дарит предложенные ему картинки по собственному выбору трем детям группы.

К проведению игры привлекают нескольких взрослых: воспитатель группы находится с большей частью детей; помощник воспитателя -- с меньшей; беседу с ребенком проводит взрослый, не работающий непосредственно в этой группе (педагог-психолог, методист). В раздевалке ставят столик с двумя стульчиками. Перед началом мероприятия ребенку дают инструкцию: «Сегодня все дети нашей группы будут играть в новую игру, которая называется «Секрет», -- по секрету, чтобы никто не знал, все будут дарить друг другу красивые картинки. Ты тоже будешь дарить их ребятам, а они, наверное, подарят тебе. Сейчас я дам тебе три открытки, и ты можешь подарить их тем детям, которым захочешь, только каждому по одной. Если хочешь, можешь положить картинки и тем ребятам, которые болеют». Последнее произносится скороговоркой, чтобы дети не воспринимали это предложение как обязательное. Далее экспериментатор дает ребенку три открытки (картинки) и спрашивает: «Какая из открыток тебе нравится больше всех?», «А из оставшихся двух какая тебе больше нравится?» Далее взрослый просит «на минутку» вернуть открытки, для того, чтобы условно обозначить выбор ребенка: А (первый выбор), Б (второй выбор), В (третий выбор). Затем ребенку предлагают подумать, кому из ребят он хочет подарить открытки, и потом положить их детям в шкафчики. Если ребенок долго не может принять решение, взрослый разъясняет: «Можешь сделать подарки тем детям, которые тебе больше всех нравятся.

Или с которыми ты любишь играть, с которыми ты хотел бы играть». После того как ребенок положил все подарки в шкафчики, взрослый спрашивает: «Скажи, пожалуйста, почему ты самую красивую открытку решил подарить... (имя ребенка)». В заключение экспериментатор задает вопрос: «А как ты думаешь, кто из детей группы может подарить тебе открытки?». Все ответы фиксируются в протоколе.

По окончании беседы ребенок уходит на прогулку с помощником воспитателя -- чтобы не встречаться с детьми, еще не участвовавшими в эксперименте. Когда большая часть детей обследована, воспитатель выходит, еще не прошедшие эксперимент ребята остаются с младшим воспитателем.

После того как эксперимент завершен, взрослый просматривает шкафчики, достает открытки и фиксирует все условные обозначения, имеющиеся на обратной стороне, подсчитывает общее количество выборов, полученных конкретным ребенком. Затем подарки возвращаются на место. Детям, совсем не получившим выборов, взрослый сам кладет один-два подарка в их шкафчики (чтобы ребенок не почувствовал себя отверженным).

Обработка и интерпретация результатов

В групповом списке детей напротив фамилии каждого фиксируются суммарные данные по ряду параметров социометрического статуса.

1. Показатели, характеризующие статус ребенка в группе, а именно: общее количество выборов, степень (А, Б, В) и суммарное количество баллов, при начислении которых учитывается как степень выборов, так и их взаимность.

При отсутствии взаимности выбор первой степени (А) оценивается в 5 баллов, второй (Б) в 4, третий (В) -- в 3. При взаимности цена выборов удваивается.

2. Кроме того, фиксируется индекс социометрического статуса ребенка в группе -- маргинальное значение полученного количества баллов.

Маргинальное значение высчитывается по формуле:

где т -- суммарная оценка полученных выборов, а N -- число детей в группе.

Маргинальное значение показывает, какую часть от возможного максимального количества баллов получил ребенок. Максимальное же количество баллов у него могло быть в том случае, если бы все дети группы, за вычетом его самого (N--1), отдали ему свой первый выбор, а трое детей -- первый взаимный выбор.

По величине индекса социометрического статуса -- маргинальному значению -- все дети делятся на 4 группы. Детей, индекс которых выше 0.22, относят к первой группе -- особенно авторитетных, «звезд». Те, у кого индекс социометрического статуса находится в пределах 0.22-0.10, составляют вторую группу предпочитаемых детей. С индексом ниже 0.10 попадают в третью группу -- малоавторитетных детей, и, наконец, не получившие выборов зачисляются в четвертую группу -- непопулярных (непринятых) детей.

При обработке полученных данных целесообразно проанализировать и общегрупповые показатели: средний коэффициент взаимности по группе и средний показатель удовлетворенности в общении.

Коэффициент взаимности определяется в процентах как частное от деления числа взаимных выборов к общему числу выборов. Показатель удовлетворенности в общении выражается отношением числа детей, ответивших на выбор взаимностью, к общему числу детей, которые осуществляли выборы.

Для наглядного отображения межличностных отношений и структуры группы можно графически расположить всех детей в зависимости от их статуса на социограмме-мишени.

Для этого используются условные обозначения: мальчики обозначаются треугольниками (внутрь вписывается имя), девочки -- кружочками, соединенными между собой стрелками, символизирующими социометрические выборы. Односторонние выборы обозначаются однонаправленной стрелкой (-»); взаимные -- взаимонаправленной («-»). Испытуемые, получившие достоверно большее, чем у других, количество выборов, располагаются в центре социограммы -- это «звезды». Дети, относящиеся к категории предпочитаемых, находятся во второй окружности; в третьей окружности -- малоавторитетные; непопулярные дети располагаются в пределах самой большой окружности.

Методика «Лесенка» (В.Г. Щур)

Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. - Ростов-на-Дону, 2006.

Бобченко Т.Г., Пронина Е.В. Организация производственной практики в дошкольном образовательном учреждении. – Владимир, 2008.

Методика предназначена для изучения самооценки дошкольника и измеряет уровень ее адекватности.

Диагностика проводится индивидуально.

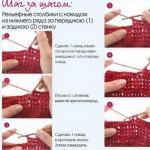

Процедур диагностики. Ребенку показывают лист бумаги с нарисованной на нем лесенкой с семью ступеньками, где средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание.

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лестнице, то на верхних ступеньках будут хорошие дети: умные, добрые, послушные – чем выше, тем лучше (показать: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь себя. Объясни почему». Для того чтобы легче было выполнять задание, предлагают поместить на ту или иную ступеньку карточку с изображение мальчика или девочки (в зависимости от пола ребенка). После того, как ребенок сделал пометку, его спрашивают: «Ты на самом деле такой или хотел бы быть таким? Отметь, какой ты на самом деле и каким ты хотел бы быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя бы поставила мама (воспитательница, папа)».

Используют стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», «умный – глупый», «смелый – трусливый» и т.д.

В процессе обследования нужно учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему нужно задать уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д.

Качественный анализ результатов .

Наиболее характерные особенности выполнения задания дошкольниками с завышенной, адекватной и заниженной самооценкой

|

Способ выполнения задания |

Тип самооценки |

|

|

Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку, считает, что мама и воспитатель оценивают его так же; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так сказала». |

Неадекватно завышенная самооценка |

|

|

После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку; объясняя свои действия, называет свои недостатки и промахи, но объясняет их внешними, не зависящими от него причинами; считает, что оценка взрослых в некоторых случаях может быть ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». |

Завышенная самооценка |

|

|

Обдумывая задание, ставит себя на 2 или 3 ступеньку; объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения; считает, что оценка взрослого такая же. |

Адекватная самооценка |

|

|

Ставит себя на нижние ступеньки; свой выбор не объясняет или ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала». Из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто отказывается выполнять задание, на все вопросы отвечает: «Не знаю». |

Заниженная самооценка |

Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) *

Фамилия, Имя ___________________________________________ Группа __________

Возраст _______________________ Дата проведения ____________________________

Проба на реципрокную координацию (А.Р. Лурия).

Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. – СПб., 2008.

Проба на реципрокную координациюнаправлена на выявление сформированности механизмов серийной организации движений и межполушарного взаимодействия, координации движений. Данная проба проводится с 4 лет, она понятна детям, проводится очень быстро, в игровой форме.

Ход выполнения : исследователь кладет на стол обе кисти, одна из которых сжата в кулак, а у другой распрямлены пальцы. Затем, не меняя местоположения рук на столе, обследователь одновременно одну кисть разжимает, а другую сжимает в кулак. После нескольких показов предлагается ребенку выполнять такие же движения вместе. С 5 лет после нескольких сопряженных движений ребенок может выполнять пробу на реципрокную координацию самостоятельно.

Критерии

балловых оценок

:

0

баллов – плавные двуручные движения.

0,5

баллов – замедленное вхождение в

задание, или неполное сжимание и

распрямление ладони, или замедленное,

напряженное, но координированное

выполнение (один из симптомов)

1 балл

– несколько указанных выше симптомов

одновременно.

1,5 балл – отставание

одной руки или поочередное выполнение

с коррекцией после указания на ошибку.

2

балла – отставание одной руки или

поочередное выполнение с неполной

коррекцией после указания на ошибку.

3

балла – невозможность выполнения данной

пробы, симметричное выполнение

(уподобление).

Проба на реципрокную координацию *

(Ладонь – кулак)

Фамилия, имя ________________________________________ Возраст __________________

Дата обследования ___________________________

|

Выполнение |

||

|

Плавные двуручные движения |

||

|

Один из симптомом |

||

|

Несколько симптомов одновременно |

Замедленное вхождение в задание Неполное сжимание и распрямление ладони Замедленное, напряженное, но координированное выполнение |

|

|

Отставание одной руки или поочередное выполнение с координацией после указания на ошибку |

||

|

Отставание одной руки или поочередное выполнение с неполной координацией после указания на ошибку |

||

|

Невозможность выполнения данной пробы, симметричное выполнение (уподобление) |

Исследование моторики и координации движений у детей

Заваденко Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. – М., 2005.

Методика состоит из двух основных разделов.

Раздел 1. Задания на ходьбу по линии и удерживание равновесия.

Раздел 2. Задания на чередование движений конечностей.

Результаты выполнения оцениваются в баллах. Во время обследования в таблицах отмечаются оценки за выполнение каждого задания, затем эти оценки суммируются. Рассчитывают три оценки: за выполнение заданий раздела 1, заданий раздела 2 и общая оценка. Кроме того, в разделе 2 регистрируется время выполнения 20 последовательных движений.

Задания на ходьбу по линии и на удержание равновесия

Для проведения необходима четко обозначенная на полу линия шириной 5 см и длиной 2,5 – 3 м. Ребенок должен быть в легкой обуви с мягкой подошвой или без обуви в носках. Сначала ребенку дается первая попытка для тренировки; оценка ставится по результатам второй попытки при выполнении 10 шагов. Шаги не должны быть слишком большими. Фиксируются избыточные движения (вспомогательные, балансирующие движения руками) и число ошибок (отступлений от линии). В 1 и 2 пробах ошибкой считается также опора на всю подошвенную поверхность стопы, в 3 и 4 – промежуток между пяткой и носком. За избыточные движения и каждую ошибку начисляется по 1 баллу.

|

Избыточные движения: 0 баллов – нет 1 балл - есть |

Оценка

в баллах |

||

|

Ходьба на носках, руки опущены вниз |

0 1 2 3 4 5 6 7 |

||

|

Ходьба на пятках, руки опущены вниз |

0 1 2 3 4 5 6 7 |

||

|

Ходьба приставными шагами вперед. Пятка ставится к носку, руки разведены в стороны |

0 1 2 3 4 5 6 7 |

||

|

Ходьба приставными шагами назад (спиной), носок ставится к пятке, руки разведены в стороны |

0 1 2 3 4 5 6 7 |

В заданных позах необходимо удерживать равновесие в течении 20 с (время фиксируется секундомером). В зависимости от времени, на протяжении которого ребенок способен удерживать равновесие, в правом столбце выставляется соответствующая оценка (в баллах):

0 баллов – 20 и более секунд;

1 балл – от 15 до 19 секунд;

2 балла – от 10 до 14 секунд;

3 балла – от 0 до 9 секунд.

В столбце «избыточные движения» фиксируются вспомогательные установки рук, тенденция к падению, за наличие которых начисляется по 1 баллу.

|

Избыточные движения 0 баллов – нет 1 балл - есть |

Оценка в баллах |

|||||

|

Проба

Ромберга (ступни ставятся рядом, глаза

закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы

разведены): |

||||||

|

Усложненная

проба Ромберга (пятка приставлена к

носку, глаза закрыты, руки вытянуты

вперед, пальцы разведены): |

||||||

|

Стояние на правой ноге (руки опущены вниз, левая нога поднята и согнута в колене): а)

вспомогательные установки рук; |

||||||

|

Стояние на левой ноге (руки опущены вниз, правая нога поднята и согнута в колене): а)

вспомогательные установки рук; |

||||||

Задания на чередование движений конечностей

Ребенок и исследователь сидят на стульях напротив друг друга. Высота стула для ребенка должна быть подобрана в соответствии с его ростом, так чтобы его ступни касались пола своей поверхностью. Каждая серия движений сначала показывается ребенку, а затем воспроизводится им для тренировки. Ребенку объясняют, что он должен ритмично повторять движение много раз и делать это так быстро, как только возможно. Оцениваются время (с помощью секундомера) и качество выполнения 20 последовательных движений. Отмечается наличие синкинезий (одновременных лишних движений), гиперметрии (избыточности движений по амплитуде) и дизритмии (нарушений ритма при повторении движений):

0 баллов – нет

1 балл – есть.

Виды синкинезий: сопутствующие движения головой и других конечностей, орофациальные – сокращения мышц лица (мимических) и мышц вокруг рта, зеркальные – аналогичные движения в противоположной конечности.

|

Время выполнения в секундах |

Движения головы, конечностей |

Орофациальные |

Зеркальные |

Гипермертрия движений |

Дизритмия движений |

||

|

Постукивание носком стопы о пол: |

|||||||

|

Хлопки ладонью по колену: |

|||||||

|

Удары указательным пальцем о большой палец: |

|||||||

|

Последовательные удары 2 – 5-го пальцев о большой палец |

Протокол индивидуальной консультации

Ф. И. О. Мурашова Таисия Николаевна (мать)

Дата рождения 08.07.1982

Дата обследования 06.03.2013

Место проведения диагностики ГУО «Ясли – сад № 12 г. Витебска»

Феноменология

“Не знаю, что дочь будет делать в школе, если в детском саду без меня находиться не может”, - так начала разговор Таисия Николаевна, мама шестилетней Вероники.

Она с трех лет ходит в сад и постоянно плачет, ей там не нравится. Успокаивается она только тогда, если я сажусь с ней рядом. Вот так мы и ходим в сад - вдвоем.

К играм активного интереса Вероника не проявляет, ребят чуждается. Каждое утро, заходя в группу, она напряженно вглядывается во все, что его окружает, почти беззвучно здоровается и неловко садится на краешек ближайшего стула. Кажется, что девочка ожидает каких-либо неприятностей.

Гипотеза : 1) Неадекватные требования родителей к возможностям и потребностям своего ребенка.

2) Повышенная тревожность самих родителей (“А что, если его не возьмут в школу? Что мы с ним будем делать дальше?”).

3) Предъявление ребенку противоречивых требований (“Тебе нельзя этого делать, ты еще маленький!”, “Веди себя соответственно, ты же уже взрослый!”).

Опросник по выявлению тревожности

С целью выявления тревожного ребенка используется также следующий опросник (Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.).

Признаки тревожности:

Тревожный ребенок

1. Не может долго работать, не уставая.

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то.

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство.

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован.

5. Смущается чаще других.

6. Часто говорит о напряженных ситуациях.

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке.

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны.

9. Руки у него обычно холодные и влажные.

10. У него нередко бывает расстройство стула.

11. Сильно потеет, когда волнуется.

12. Не обладает хорошим аппетитом.

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом.

14. Пуглив, многое вызывает у него страх.

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается.

16. Часто не может сдержать слезы.

17. Плохо переносит ожидание.

18. Не любит браться за новое дело.

19. Не уверен в себе, в своих силах.

20. Боится сталкиваться с трудностями.

Суммируйте количество "плюсов", чтобы получить общий балл тревожности.

Высокая тревожность - 15-20 баллов.

Средняя - 7-14 баллов.

Низкая - 1-6 баллов.

1.Методика «Лесенка»

Данная методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой.

Цель исследования : определить особенности самооценки ребёнка (как общего отношения к себе) и представлений ребёнка о том, как его оценивают другие люди.

Материал и оборудование : нарисованная лесенка, фигурка человечка, лист бумаги, карандаш (ручка).

Процедура исследования : Методика проводится индивидуально. Процедура исследования представляет собой беседу с ребёнком с использованием определённой шкалы оценок, на которой он сам помещает себя и предположительно определяет то место, куда его поставят другие люди.

Проведение теста : Ребенку дают листок с нарисованной на нём лестницей и объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребёнок ваше объяснение. В случае необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы записывают.

Инструкция : Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз.

Обработка результатов и интерпретация

При анализе полученных данных исходите, из следующего:

Ступенька 1 – завышенная самооценка.

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих).

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки.

Ступенька 4 – заниженная самооценка

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной психологической проблемой. В беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми взрослыми».

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-то могло произойти: ссора с товарищем, неудачно наклеенный домик и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей», «Я плохая, потому что балуюсь», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с положительной самооценкой).

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего хорошего».

Психологу очень важно знать причину низкой самооценки ребенка – без этого нельзя помочь ребенку. «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на пятой ступеньке), потому что мама говорит, что у меня ничего не получается на занятиях в саду». Здесь необходима работа с родителями школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные особенности ребенка. Например, если это ребенок, то необходимо рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний, формирования учебных навыков. Крайне важна демонстрация родителями положительных качеств, каждого успеха их ребенка.

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка

Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на ребенка факторов.

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность положительных межличностных отношений с воспитателями, друзьями – наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима совместная деятельность воспитателя, педагога-психолога.

Период перехода детей из старшего дошкольного в младший школьный возраст является ответственным этапом. Ребенок расширяет круг знакомств, происходит осознание собственной индивидуальности. У него появляется желание стать лучше остальных, возникает потребность обучаться новому. Педагогам важно не пропустить тот период, когда закладывается чувство ответственности, дисциплинированности, организованности. Отследить состояние самооценки дошкольников и первоклассников помогает методика «Лесенка».

Исследуем самооценку своего ребенка

Каждый родитель, отправляя своего ребенка в первый класс, заботится о том, чтобы он получил определенный уровень учебных знаний, умений и навыков. Но мало кто думает о том, с каким психологическим багажом будущий школьник подошел к обучению. Между тем, приходя в школу и общаясь с одноклассниками, ученик замечает определенные способности других детей, проводит сравнение, дает оценку собственным способностям. И не всегда он остается доволен своими результатами. Кто-то лучше него решает задачи, интереснее придумывает рассказы, легко заводит новых друзей, становится любимцем класса. И тогда начинаются переживания, которые волнуют и детей, и взрослых. Чтобы этого избежать, педагоги советуют учитывать психологические особенности детей. Очень часто они применяют различные методики, определяющие самооценку ребенка.

Исследуемая самооценка ребенка и интерпретация результатов стимулируют ученика, помогают успешно учиться, осуществлять познавательную деятельность, определяют причины внутренней неуверенности, решают проблемы общения внутри коллектива. Известным способом определения самооценки является методика «Лесенка» , проведение которой доступно не только педагогам, но и родителям. Диагностика выясняет отношение ученика к себе по его рассуждениям, и как его оценивают окружающие. После тестирования результаты двух оценок сравнивают. «Лесенка» - простое исследование, подходит детям старшего дошкольного возраста.

Процедура диагностики детей методикой «Лесенка»

Тестирование «Лесенка» выполняется без сложной подготовки. Детям потребуются:

- нарисованная лестница из семи ступеней;

- вырезанные фигурки девочки, мальчика;

- карандаш.

Взрослый показывает лестницу ребенку, просит поместить фигурку на определенную ступень, объясняет условия тестирования:

Взрослый показывает лестницу ребенку, просит поместить фигурку на определенную ступень, объясняет условия тестирования:

- верхнюю ступеньку заняли лучшие дети;

- среднюю ступеньку (вторую, третью) занимают хорошие дети;

- четвертую занимают ни плохие, ни хорошие;

- последнюю ступеньку (пятую, шестую) заняли плохие дети.

Результаты диагностики

После выполнения тестирования, результаты обрабатываются и делаются выводы. Каждая ступень имеет интерпретацию (истолкование):

Методика Дембо - Рубинштейн на определение самооценки

Более сложной считается методика определения самооценки младшего школьника Дембо-Рубинштейн. Она помогает определить разницу между реальным и идеальным представлением личности. В домашних условиях можно использовать такое тестирование при условии, что родители хорошо познакомятся с процедурой проведения и, возможно, получат рекомендации специалиста.

Процедура определение самооценки

Методика, предложенная американским психологом Дембо, изначально предназначалась для выявления отношения людей к понятию «счастье». Отечественный педагог С.Я. Рубинштейн изменила диагностику, адаптировав ее к работе с нашими школьниками.

Методика включает 9 диагностических карточек по 9 ступенек каждая. Блоки составлены из вопросов, касающихся оценки:

- здоровья;

- счастья;

- характера;

- дружбы;

- смелости;

- роста;

- доброты;

- образованности;

- красоты.

Например, блок «Смелость», который обычно предлагается детям, включает варианты ответов:

- бесстрашный;

- очень смелый;

- смелый;

- достаточно смелый;

- относительно смелый;

- умеренно трусливый;

- трусливый;

- сильно трусливый;

- самый трусливый.

Ученик выбирает вариант ответа, соответствующий уровню проявления у него определенного качества.

Важно! Прежде чем предлагать ребенку варианты ответа, необходимо убедиться, что все категории ему хорошо известны и понятны. Например, можно спросить, кого он представляет себе очень смелым; а кого называют бесстрашным. Можно сравнить с героями мультфильмов, сказок, животными.

Разработка методики «Лесенка» В.Г. Щур

Психолог Щур, пользуясь примером исследований Дембо-Рубинштейн, совершенствовала методику диагностики самооценки «Лесенка». Она упростила задание, сократила список блоков (5-6), количество вопросов (3-4). Названия блоков, разработанных Щур:

- здоровье;

- доброта;

- характер;

- принятие коллективом.

Варианты ответов карточки «Доброта» должны выглядеть так:

Варианты ответов карточки «Доброта» должны выглядеть так:

- очень добрый;

- добрый;

- добрый более или менее;

- злой;

- очень злой.

Благодаря работе психолога методика «Лесенка» легко воспринимается маленькими детьми, а занятие приобретает игровую форму.

Выводы

Используя «Лесенку» возможно

- определить самооценку, уровень жизненной адаптации детей;

- предупредить возникновение проблем, корректировать отклонение самооценки от нормы;

- научить учеников взаимодействовать между собой, выполняя общее задание;

- создавать команды, где дети самостоятельно выбирают роль, проверяют друг друга;

- научить ребят положительно оценивать результаты деятельности.

Самооценка - важный показатель личности. Дети младшего школьного возраста формируют представление о себе, определяют свое место среди других. Используя методы диагностики самооценки, взрослый может вовремя обнаружить проблемы в самоощущении ребенка. Результаты исследований помогают корректировать поведение школьника, учат адекватно оценивать собственные возможности, открывают новые способности, развивают процесс самопознания.

Экологичное родительство. Дети: Каждый человек постоянно сравнивает себя с другими людьми и на основе этого сравнения формирует мнение о себе: своих человеческих качествах, чертах характера, возможностях и способностях. Так постепенно формируется самооценка, которая начинает развиваться уже в самом раннем детстве. Взаимоотношения между родителями и ребенком оказывают очень большое влияние на самооценку малыша.

Каждый человек постоянно сравнивает себя с другими людьми и на основе этого сравнения формирует мнение о себе: своих человеческих качествах, чертах характера, возможностях и способностях. Так постепенно формируется сам ооценка , которая начинает развиваться уже в самом раннем детстве. Взаимоотношения между родителями и ребенком оказывают очень большое влияние на самооценку малы ша .

Для ребенка с адекватной оценкой характерны такие черты, как общительность, желание идти на контакт, активность, находчивость, чувство юмора.

Ребятишкам с заниженной самооценкой свойственны обидчивость и повышенная ранимость, пассивность и мнительность. Страх оказаться хуже других является причиной того, что они часто отказываются участвовать в играх других детей, а если и участвуют, то часто обижаются.

Дети с завышенной самооценкой стремятся во всем быть лучше других. Они нередко бывают агрессивны с другими детьми. «Я самый сильный (красивый, лучший …). Вы должны меня слушать, делать, что я хочу.»

Конечно, эти описания очень краткие, но может быть кто-то уже узнал своего ребенка?

Самооценка оказывает влияние на судьбу человека, на то, как во взрослом возрасте будут строиться его взаимоотношения с окружающими. Заниженная самооценка – это та благодатная почва, на которой пышным цветом будут расцветать многие психологические комплексы – комплекс неполноценности, комплекс “гадкого утенка”, комплекс “жертвы” и другие.

Если у вас есть желание узнать, какая самооценка у вашего малыша, в этом поможет

Тест «Лесенка» (тест «Десять ступенек»)

Этот тест можно использовать с трех лет.

Нужно нарисовать на листе бумаги лесенку из 10 ступенек, показать ребенку и об’яснить, что на самой первой, нижней ступеньке стоят самые нехорошие детишки (злые, жадные и т.д.), на второй – детишки получше, на третьей ступеньке – еще лучше и так далее. На десятой, самой верхней ступеньке, стоят дети, которые самые-самые…, которые ВСЕГДА ВСЕ делают лучше всех.

Очень важно, чтобы малыш правильно все понял, поэтому желательно после объяснения попросить его рассказать, что он понял. После этого спросить, на какую ступеньку он поставит себя или куколку (поскольку ребенок идентифицирует себя с куклой).

Это Вам будет интересно:

Если малыш ставит себя на 1-ю, 2-ю или 3-ю нижние ступенки , то самооценка у него занижена.

С четвертой по седьмую – самооценка адекватная, нормальная.

С восьмой по десятую – самооценка завышена.

Однако для самых маленьких – дошколят самооценка считается завышенной, если ребенок каждый раз при тестировании ставит себя на самую верхнюю ступеньку. опубликовано